La traditionnelle carte de vœux est arrivée

03/January/2012 20:02

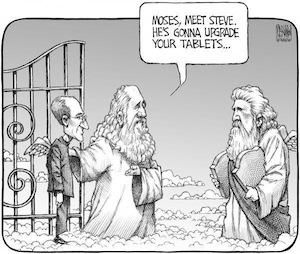

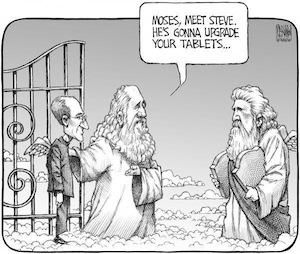

Thierry et Steve

05/November/2011 18:24 Classé dans : Amis

À 10 jours d'intervalle, les 25 septembre et 5 octobre derniers, se sont éteints deux personnages qui ont eu une profonde influence sur mon existence. Le premier était l'un de mes plus vieux amis, du temps du Lycée Hoche de Versailles, et il vivait en "grattant la terre" dans un village reculé de la Montagne Noire, tirant sa fierté de ce qu'il se nourrissait principalement des fruits et légumes de son potager. Le second était un milliardaire californien et je ne l'ai jamais rencontré. Mais lorsque j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 24 ans, je l'avais déjà clairement identifié comme un modèle et une source d'inspiration, qui ne m'ont jamais quitté ni trahi.

J'avais 15 ans en septembre 1977 lorsque j'ai rencontré, sur les marches de l'escalier du Lycée Hoche à Versailles, ce petit brun, comme moi, au nom un peu ridicule, comme moi : Thierry Domage. Nous avons dès lors été inséparables, même si quasiment tout nous séparait : Thierry était beaucoup plus mûr que moi, il avait des idées engagées voire révolutionnaires, quand j'étais un "petit bourgeois" typique, issu d'un milieu conservateur, à l'éducation parfaitement conformiste.

Sa sensibilité artistique était très aiguisée, et sa sensibilité tout court avait une touche presque féminine; pour ma part j'étais un ado très ordinaire, tout simplement passionné de football, puis de motos, de musique et de filles… Mais fin 1978, alors qu'en draguant une copine à moi (Frédérique Magnet) au concert de Wishbone Ash il s'apercevait qu'il n'était pas attiré par le sexe faible, je crois que je suis le premier à qui il a osé se confier : «Je suis un homo». Comme Thierry était l'être le plus gentil, le plus posé et clairvoyant que je connaissais, çà m'a rendu les homos en général sympathiques ! Pendant mes années étudiantes post-Lycée, Thierry était devenu un artiste à plein temps. Il travaillait dans une galerie d'art moderne du quartier latin, montait, démontait, préparait les livrets d'expositions on ne peut plus avant-gardistes, auxquelles je ne comprenais absolument rien. Mais il m'a ainsi amené tout naturellement à me poser la question : qu'est-ce qui est beau? Il voyait une vieille clocharde dans la rue, échangeait un sourire avec elle et me disait : «Tu as vu comme elle est belle ?»

De son côté il développait la thématique qui lui collera à la peau jusqu'à la fin de ses jours, celle du "Postier Domage". Thierry s'était attaché au logo de la Poste (des PTT, on disait à l'époque), et il le mettait en scène de multiple manières : en faisant des tags dans le métro à l'aide de pochoirs, les petits oiseaux multicolores de la Poste prenaient une vie et racontaient une histoire. Ou alors en accrochant des logos géants dans les arbres d'un parc. Ou bien en "décorant" de logos les cabines téléphoniques. Auprès de Thierry, la vie toute entière devenait un jeu, mi-fiction, mi-publicité dérisoire, cui-cui, le postier est passé par-ci, il repassera par-là… Je l'ai souvent aidé dans ses happenings artistiques, et la fin de la nuit au poste ou en prison faisait partie de l'Œuvre… Alors que je venais de me marier, je lui ai proposé de décorer ma voiture, là dans la rue. Les flics nous sont évidemment tombés dessus, «Chouette, un flag !» et j'ai du produire mes papiers à un agent écœuré qui me les a retournés en me déclarant : «C'est votre droit le plus strict !». Faut-il préciser que Thierry était libertaire et n'aimait pas beaucoup les forces de l'ordre ?

Ou bien en "décorant" de logos les cabines téléphoniques. Auprès de Thierry, la vie toute entière devenait un jeu, mi-fiction, mi-publicité dérisoire, cui-cui, le postier est passé par-ci, il repassera par-là… Je l'ai souvent aidé dans ses happenings artistiques, et la fin de la nuit au poste ou en prison faisait partie de l'Œuvre… Alors que je venais de me marier, je lui ai proposé de décorer ma voiture, là dans la rue. Les flics nous sont évidemment tombés dessus, «Chouette, un flag !» et j'ai du produire mes papiers à un agent écœuré qui me les a retournés en me déclarant : «C'est votre droit le plus strict !». Faut-il préciser que Thierry était libertaire et n'aimait pas beaucoup les forces de l'ordre ?

C'est peu après mon mariage et avant la naissance de Samphy (1987) que j'ai créé ma première boîte, qui s'appelait Stone Age (SARL), et qui faisait dans les ordinateurs. J'étais loin d'être un passionné d'informatique, tout le contraire même, c'était juste un secteur porteur pour y gagner de l'argent. Mais le jour où j'ai mis la main sur la souris d'un Macintosh a tout changé. La typographie, l'impression en espacement proportionnel, l'imprimante laser, le WYSIWYG ("what you see is what you get"), tout çà m'a passionné. Et je suis devenu un adepte, un apôtre, un revendeur, un installateur, un concepteur, parfois même un programmeur, dans l'environnement de la marque à la pomme.

Tout de suite j'ai entendu la légende : Apple avait été créée 10 ans auparavant dans un garage à Palo Alto, dans la Silicon Valley, par les deux Steve : Steve Jobs et Steve Wozniak. J'ai lu toute la littérature (peu abondante) de l'époque, je me suis mis à éplucher les magazines spécialisés, j'allais à toutes les "grand-messes" annuelles d'Apple, et j'ai été inoculé au virus transmis par Steve Jobs : je savais que j'étais en minorité par rapport aux adeptes de l'"IBM-PC" de l'époque, mais je savais aussi que j'étais en avance, que je finirai par avoir raison.

Thierry a travaillé chez Stone Age, attiré précisément par la créativité qui se dégageait de l'environnement Mac : nous éditions des livrets d'expo, des livrets de CD, des magazines, nous organisions des formations à la mise en page. Alors que Thierry était sûrement le plus fantasque de mes amis, dans le travail il a été le plus rigoureux et le plus sérieux. À cette époque, çà m'avait drôlement étonné !

Au-delà de la mise en page et de la typographie, j'ai vite compris que Steve Jobs était un obsédé du détail. Passé mes premiers tâtonnements chez Stone Age, je me suis retrouvé au Vietnam puis au Cambodge, toujours dans le rôle de l'entrepreneur-créateur de sociétés. Et je me suis appliqué à suivre les préceptes du maître, partout où ils étaient applicables : logo mémorisable, image de marque, dévotion au service du client sans même que celui-ci n'en ai conscience… Non seulement les ordinateurs étaient des Macs, mais ma compagnie d'assurance se voulait un peu le reflet d'Apple : innovante, surprenante, créative.

Steve Jobs m'a aussi enseigné, comme à des milliers d'autres, qu'il ne faut pas toujours demander au client ce qu'il veut, parce qu'il ne le sait pas lui-même ! Dans les écoles de commerce, on nous étouffait sous les études de marché, avec la conséquence du comportement moutonnier qui en découle. Pour ma part, je me suis toujours demandé comment proposer au client quelque chose qui va le surprendre, le séduire, auquel il n'a pas pensé. C'était vrai du macro au micro : décider de faire une compagnie d'assurance au Cambodge de 1993 avec deux francs six sous, c'était assez imaginatif ! Pareil pour financer la consommation au Vietnam communiste. Sans Steve Jobs, je ne m'y serais sûrement pas attaqué.

Thierry et Steve, qui avaient 7 ans d'écart, partageaient un peu le même héritage (contre-)culturel des hippies des années '60 : références musicales, graphiques, idées libertaires. Steve Jobs avait nommé sa société en hommage aux Beatles, un des albums préférés de Thierry était Hot Rats de Frank Zappa (1969). Les deux étaient farouchement décidés à penser comme bon leur semblait, et leur indépendance de vues marquait durablement ceux qui les approchaient. Je me permets de l'écrire même si je n'ai pas approché Steve Jobs, çà me paraît d'une telle évidence !

Ces dernières années, comme des feux de Bengale, Thierry et Steve s'étaient surpassés.

Thierry vivait comme un ermite à l'Espinassière, un village extrêmement reculé de la Montagne Noire orientale, au dessus de Carcassonne. En m'accueillant, ses yeux brûlaient d'un feu intense alors qu'il m'expliquait comment irriguer ses terrasses construites au Moyen-Âge, où il faisait pousser, à l'ancienne, ses haricots, tomates, melons, poireaux, concombres… Il faisait ses conserves avec soin pour l'hiver, et allait troquer avec ses voisins des légumes contre du fromage, ou contre de la viande. Une fois où je débarquais chez lui de retour d'un pic-nique en Camargue avec de la moutarde de grande consommation dans un pot en plastic, il m'a expliqué avec souffrance à quel point cette pratique était dommageable pour l'environnement. Depuis je n'accepte plus un seul sac en plastic au Vietnam ! Je lui ai amené mes filles chaque année, et je suis sûr qu'elles sentaient combien j'étais fier de son amitié, lui qui ne ressemblait pas à nos autres amis.

Mon admiration pour Steve Jobs n'a jamais faiblit, et je dirais même que les 5 ou 6 dernières années ont été le couronnement de son œuvre. En 2005 j'ai brièvement intégré le giron de la Société Générale, une banque conservatrice s'il en est, et j'y ai imposé un système informatique entièrement sur Mac. Si j'avais voulu y faire carrière, c'était un geste quasi suicidaire ! Et dans ce monde qui m'était si hostile, j'ai vu tous ces banquiers conformistes se ruer sur l'iPhone et sur l'iPad…

Thierry n'a pas résisté à la souffrance que lui infligeait son éveil, sa conscience aiguë des problèmes de la planète et de ses habitants. Il n'a pas échappé à sa destinée d'artiste maudit, et il a préféré se donner la mort.

J'ai lu dans sa biographie que, quand il s'est su condamné, Steve Jobs a travaillé sans relâche sur lui-même pour se libérer de ses travers. Il est mort en pleine conscience, en plein éveil.

Ils sont partis presque simultanément, leur rayonnement respectif n'avait sans doute pas la même magnitude, mais pour le restant de mes jours, ils continueront de me souffler à l’oreille, de temps en temps: «Philippe, think different!».

J'avais 15 ans en septembre 1977 lorsque j'ai rencontré, sur les marches de l'escalier du Lycée Hoche à Versailles, ce petit brun, comme moi, au nom un peu ridicule, comme moi : Thierry Domage. Nous avons dès lors été inséparables, même si quasiment tout nous séparait : Thierry était beaucoup plus mûr que moi, il avait des idées engagées voire révolutionnaires, quand j'étais un "petit bourgeois" typique, issu d'un milieu conservateur, à l'éducation parfaitement conformiste.

Sa sensibilité artistique était très aiguisée, et sa sensibilité tout court avait une touche presque féminine; pour ma part j'étais un ado très ordinaire, tout simplement passionné de football, puis de motos, de musique et de filles… Mais fin 1978, alors qu'en draguant une copine à moi (Frédérique Magnet) au concert de Wishbone Ash il s'apercevait qu'il n'était pas attiré par le sexe faible, je crois que je suis le premier à qui il a osé se confier : «Je suis un homo». Comme Thierry était l'être le plus gentil, le plus posé et clairvoyant que je connaissais, çà m'a rendu les homos en général sympathiques ! Pendant mes années étudiantes post-Lycée, Thierry était devenu un artiste à plein temps. Il travaillait dans une galerie d'art moderne du quartier latin, montait, démontait, préparait les livrets d'expositions on ne peut plus avant-gardistes, auxquelles je ne comprenais absolument rien. Mais il m'a ainsi amené tout naturellement à me poser la question : qu'est-ce qui est beau? Il voyait une vieille clocharde dans la rue, échangeait un sourire avec elle et me disait : «Tu as vu comme elle est belle ?»

De son côté il développait la thématique qui lui collera à la peau jusqu'à la fin de ses jours, celle du "Postier Domage". Thierry s'était attaché au logo de la Poste (des PTT, on disait à l'époque), et il le mettait en scène de multiple manières : en faisant des tags dans le métro à l'aide de pochoirs, les petits oiseaux multicolores de la Poste prenaient une vie et racontaient une histoire. Ou alors en accrochant des logos géants dans les arbres d'un parc.

C'est peu après mon mariage et avant la naissance de Samphy (1987) que j'ai créé ma première boîte, qui s'appelait Stone Age (SARL), et qui faisait dans les ordinateurs. J'étais loin d'être un passionné d'informatique, tout le contraire même, c'était juste un secteur porteur pour y gagner de l'argent. Mais le jour où j'ai mis la main sur la souris d'un Macintosh a tout changé. La typographie, l'impression en espacement proportionnel, l'imprimante laser, le WYSIWYG ("what you see is what you get"), tout çà m'a passionné. Et je suis devenu un adepte, un apôtre, un revendeur, un installateur, un concepteur, parfois même un programmeur, dans l'environnement de la marque à la pomme.

Tout de suite j'ai entendu la légende : Apple avait été créée 10 ans auparavant dans un garage à Palo Alto, dans la Silicon Valley, par les deux Steve : Steve Jobs et Steve Wozniak. J'ai lu toute la littérature (peu abondante) de l'époque, je me suis mis à éplucher les magazines spécialisés, j'allais à toutes les "grand-messes" annuelles d'Apple, et j'ai été inoculé au virus transmis par Steve Jobs : je savais que j'étais en minorité par rapport aux adeptes de l'"IBM-PC" de l'époque, mais je savais aussi que j'étais en avance, que je finirai par avoir raison.

Thierry a travaillé chez Stone Age, attiré précisément par la créativité qui se dégageait de l'environnement Mac : nous éditions des livrets d'expo, des livrets de CD, des magazines, nous organisions des formations à la mise en page. Alors que Thierry était sûrement le plus fantasque de mes amis, dans le travail il a été le plus rigoureux et le plus sérieux. À cette époque, çà m'avait drôlement étonné !

Au-delà de la mise en page et de la typographie, j'ai vite compris que Steve Jobs était un obsédé du détail. Passé mes premiers tâtonnements chez Stone Age, je me suis retrouvé au Vietnam puis au Cambodge, toujours dans le rôle de l'entrepreneur-créateur de sociétés. Et je me suis appliqué à suivre les préceptes du maître, partout où ils étaient applicables : logo mémorisable, image de marque, dévotion au service du client sans même que celui-ci n'en ai conscience… Non seulement les ordinateurs étaient des Macs, mais ma compagnie d'assurance se voulait un peu le reflet d'Apple : innovante, surprenante, créative.

Steve Jobs m'a aussi enseigné, comme à des milliers d'autres, qu'il ne faut pas toujours demander au client ce qu'il veut, parce qu'il ne le sait pas lui-même ! Dans les écoles de commerce, on nous étouffait sous les études de marché, avec la conséquence du comportement moutonnier qui en découle. Pour ma part, je me suis toujours demandé comment proposer au client quelque chose qui va le surprendre, le séduire, auquel il n'a pas pensé. C'était vrai du macro au micro : décider de faire une compagnie d'assurance au Cambodge de 1993 avec deux francs six sous, c'était assez imaginatif ! Pareil pour financer la consommation au Vietnam communiste. Sans Steve Jobs, je ne m'y serais sûrement pas attaqué.

Thierry et Steve, qui avaient 7 ans d'écart, partageaient un peu le même héritage (contre-)culturel des hippies des années '60 : références musicales, graphiques, idées libertaires. Steve Jobs avait nommé sa société en hommage aux Beatles, un des albums préférés de Thierry était Hot Rats de Frank Zappa (1969). Les deux étaient farouchement décidés à penser comme bon leur semblait, et leur indépendance de vues marquait durablement ceux qui les approchaient. Je me permets de l'écrire même si je n'ai pas approché Steve Jobs, çà me paraît d'une telle évidence !

Ces dernières années, comme des feux de Bengale, Thierry et Steve s'étaient surpassés.

Thierry vivait comme un ermite à l'Espinassière, un village extrêmement reculé de la Montagne Noire orientale, au dessus de Carcassonne. En m'accueillant, ses yeux brûlaient d'un feu intense alors qu'il m'expliquait comment irriguer ses terrasses construites au Moyen-Âge, où il faisait pousser, à l'ancienne, ses haricots, tomates, melons, poireaux, concombres… Il faisait ses conserves avec soin pour l'hiver, et allait troquer avec ses voisins des légumes contre du fromage, ou contre de la viande. Une fois où je débarquais chez lui de retour d'un pic-nique en Camargue avec de la moutarde de grande consommation dans un pot en plastic, il m'a expliqué avec souffrance à quel point cette pratique était dommageable pour l'environnement. Depuis je n'accepte plus un seul sac en plastic au Vietnam ! Je lui ai amené mes filles chaque année, et je suis sûr qu'elles sentaient combien j'étais fier de son amitié, lui qui ne ressemblait pas à nos autres amis.

Mon admiration pour Steve Jobs n'a jamais faiblit, et je dirais même que les 5 ou 6 dernières années ont été le couronnement de son œuvre. En 2005 j'ai brièvement intégré le giron de la Société Générale, une banque conservatrice s'il en est, et j'y ai imposé un système informatique entièrement sur Mac. Si j'avais voulu y faire carrière, c'était un geste quasi suicidaire ! Et dans ce monde qui m'était si hostile, j'ai vu tous ces banquiers conformistes se ruer sur l'iPhone et sur l'iPad…

Thierry n'a pas résisté à la souffrance que lui infligeait son éveil, sa conscience aiguë des problèmes de la planète et de ses habitants. Il n'a pas échappé à sa destinée d'artiste maudit, et il a préféré se donner la mort.

J'ai lu dans sa biographie que, quand il s'est su condamné, Steve Jobs a travaillé sans relâche sur lui-même pour se libérer de ses travers. Il est mort en pleine conscience, en plein éveil.

Ils sont partis presque simultanément, leur rayonnement respectif n'avait sans doute pas la même magnitude, mais pour le restant de mes jours, ils continueront de me souffler à l’oreille, de temps en temps: «Philippe, think different!».

Le Grand-Prix Masters à Donington

10/September/2010 22:31 Classé dans : Course

"What a fantastic weather !" s'exclament les anglais que je croise en ce début septembre. Pour moi qui arrive d'Italie, il fait frisquet et j'ai du ressortir les petites laines tandis que je scrute d'un œil inquiet les nuages dans le ciel… Je viens de franchir les grilles d'entrée du circuit et tente de me diriger au son des hurlements de moteurs qu'on fait chauffer à petits coups d'accélérateur rageurs. Je gravis finalement quatre à quatre l'escalier menant à la tribune principale qui domine la grille de départ, juste à l'entrée des stands. Des mécaniciens sont en train d'évacuer la piste où une quinzaine de monoplaces s'ébranlent vers la gauche pour le tour de chauffe, derrière une Porsche Cayenne qui fait office de pace-car.

La tribune fait caisse de résonance et le vacarme est déjà insoutenable. Une jeune femme à côté de moi se ratatine sur son siège, les mains sur ses oreilles, le visage crispé par la douleur ! Une minute plus tard, à notre droite réapparaît la meute, la Porsche prend la bretelle des stands et quinze pilotes mettent le pied au plancher. Le grondement qui s'ensuit fait l'effet d'une déflagration, j'ai du mal à trouver mon souffle et déjà, filant sur la gauche, les voitures atteignent le bout de la ligne droite, descendent deux vitesses et s'élancent à droite dans le virage de Redgate. À ce moment précis, la machine à remonter le temps s'emballe : des spectateurs pointent le doigt vers le ciel. Je lève la tête pour voir un Spitfire survoler le circuit à basse altitude. Le bourdonnement grave de son moteur Rolls-Royce Merlin semble étrangement léger… Il bat des ailes et le public laisse échapper une ovation empreinte d'une fierté toute britannique ! Mais déjà le vacarme de la piste reprend le dessus alors que les monoplaces bouclent leur premier tour de course.

En tête les Arrows A4 oranges de Riccardo Patrese et Mauro Baldi, aux couleurs des céramiques italiennes Ragno, sont poursuivies par la Tyrrell 009 bleu marine de Didier Pironi et la March 761 rouge de Ronnie Peterson, tandis que la Wolf WR1 de Jody Sheckter ferme la porte à la Lotus 87 en livrée John Player Special d'Elio de Angelis. En fond de peloton passe la Matra MS80 bleue et blanche de Jean-Pierre Beltoise, et mon voisin me touche le coude avec un clin d'œil : "Çà, c'est fwançais…" La foule des passionnés est collectivement plongée dans un rêve étrange…

En réalité, nous sommes au XXIème siècle, en 2010 précisément, sur le circuit de Donington où se déroule la 5ème manche du championnat des Grand Prix Masters. Peterson, De Angelis et Pironi ont péri de mort violente en exerçant leur dévorante passion pour la vitesse, l'ex-champion du monde Sheckter est devenu un gentleman-farmer "bio", tandis que Patrese, Baldi et Beltoise font la joie des journalistes et de leurs lecteurs lorsqu'ils racontent le temps, pas si lointain, où chaque dimanche ils mettaient leur vie en jeu, dans des courses automobiles qui n'ont plus rien à voir avec celles d'aujourd'hui…

Mais leurs montures font toujours le spectacle ! Les Formule 1 des années 70 ne s'encombrent pas d'électronique, d'automatismes, ni de dispositifs d'assistance : coques en aluminium, châssis tubulaires, amortisseurs à ressort, un minuscule levier de vitesse situé à droite du tableau de bord où trône, tout seul, un gros compte-tours à aiguille, tout rond… Elles sont toutes animées par un moteur Ford Cosworth DFV de 3 litres de cylindrée qui délivre ses 500 CV aux roues arrières par l'intermédiaire d'une boîte de vitesse Hewland. C'est cette standardisation qui rend possible le spectacle auquel j'assiste aujourd’hui, ébahi, subjugué par l'agressive beauté de ces vieilles demoiselles…

Dans les baquets de ces F1 d'une époque révolue, à la place des héros d'hier, s'affrontent aujourd'hui de véritables gentlemen-driver. Ne serait-ce qu'à cause du bruit démentiel qu'ils font à chaque tour, on en vient à respecter le courage qu'ils déploient pour maintenir sur la piste des monstres pareils. Ils sont anglais, hollandais, italiens, français, américains. Ils sont riches, certes, car la voiture la meilleur marché évoluant sous nos yeux coûte dans les 100 000 € lorsqu'elle change de mains. Et pour certaines d'entre elles, il faut ajouter un zéro… Mais on sent bien que, pour eux, il ne s'agit pas d'étaler son argent, ni de se montrer : quelle que soit leur place à l'arrivée de la course, lorsqu'ils descendent de leur monoplace et arrachent leur cagoule ignifugée, leur visage trempé de sueur est barré d'un sourire rayonnant ! Leurs yeux brillent intensément et ils échangent de vigoureuses claques sur le dos avec leurs mécaniciens, couverts de cambouis, une bière à la main. En cette fin d'été anglais, on se sent loin du monde des sponsors et des déclarations "politiquement correctes" dans les conférences de presse qui étouffent la F1 d'aujourd'hui. Ici, le plaisir règne.

Et tout est fait pour que les spectateurs en profitent ! Pour la modique somme de 16 £ (18 €), on peut visiter tous les recoins du mythique circuit de Donington, où Ayrton Senna signa sa mémorable victoire dans le Grand Prix d'Europe 1993. Même la pit-lane des stands est un endroit ouvert à la promenade, où les pilotes comme les mécaniciens sont heureux de discuter ou de faire admirer l'objet de leur passion. Tout au long du week-end se succèdent les formules et les courses. La classe "Sportscar Masters" rassemble les prototypes qui firent la gloire des 24 heures du Mans dans les années 60 : Ford GT40, Chevron B8, Lola T70, McLaren M1, Matra 670 accompagnées de leur faire-valoir, les Corvettes et Porsche 911. Les "Sports Racing Masters" font revivre les versions "racing" des Jaguar type-E, AC Cobra, Aston Martin, Marcos, Lotus et Ford Mustang…

L'ambiance autour du circuit est typiquement… British ! Les membres des clubs Lotus, Aston-Martin, Porsche, TVR, Ferrari et j'en oublie sûrement, garent ensemble leurs rutilantes montures dans des enclos ouverts pour les faire admirer au public. Les maisons d'enchères spécialisées exposent aussi leurs merveilles : vous recherchez une Mercédès 300 SLR classée en son temps aux Mille Miglia ? Ou une Jaguar Type-D classée au Mans ? Mais si, c'est possible ! En cas de petite faim, des baraques servent des fish-and-chips gargantuesques et des hamburgers au goût doucereux, tandis que les pintes de bière (50 cl) sont réservées aux demoiselles : ici, les gentlemen trinquent exclusivement avec des double-pintes !

Le circuit est mitoyen de l'aéroport de Nottingham, plus connu sous le nom de East Midlands Airport, qui est desservi par quantité de compagnies low-cost (Ryan Air et BMI Baby, entre autres). À cinq minutes du circuit, par bus, se trouve le charmant village de Castle Donington où Mrs Prince tient le Bed & Breakfast dénommé “Donington Cottage”. Je vous le recommande tout particulièrement, à la fois pour la gentillesse de l'hôtesse, la propreté immaculée des installations et pour son breakfast pléthorique composé d'œufs, haricots en sauce, bacon, saucisses, fromages, yaourts, toasts, marmelades, sirop, jus de fruits, thé, café…

Faut-il le préciser ? Le "fantastic weather" vanté par les amis anglais qui m'accueillaient au circuit s'est, durant le week end, plusieurs fois changé en crachin ou en petite averse fraîche. Celà n'a troublé personne, les spectateurs gardant le plus souvent leur t-shirt ou se couvrant, au mieux, d'une casquette, tandis que le spectacle en profitait, comme en témoigne cette Lola T70 dont le pilote jugea mal des effets de la pluie sur l'adhérence, et qui fit sous nos yeux une impressionnante série de tête-à-queue dans l'herbe à plus de 200 km/h… sans rien casser ! “What a bloody good day !" clamait-il jovialement à la ronde en s'extirpant de son cockpit, après la course… J'étais d'accord avec lui à 100% !

La tribune fait caisse de résonance et le vacarme est déjà insoutenable. Une jeune femme à côté de moi se ratatine sur son siège, les mains sur ses oreilles, le visage crispé par la douleur ! Une minute plus tard, à notre droite réapparaît la meute, la Porsche prend la bretelle des stands et quinze pilotes mettent le pied au plancher. Le grondement qui s'ensuit fait l'effet d'une déflagration, j'ai du mal à trouver mon souffle et déjà, filant sur la gauche, les voitures atteignent le bout de la ligne droite, descendent deux vitesses et s'élancent à droite dans le virage de Redgate. À ce moment précis, la machine à remonter le temps s'emballe : des spectateurs pointent le doigt vers le ciel. Je lève la tête pour voir un Spitfire survoler le circuit à basse altitude. Le bourdonnement grave de son moteur Rolls-Royce Merlin semble étrangement léger… Il bat des ailes et le public laisse échapper une ovation empreinte d'une fierté toute britannique ! Mais déjà le vacarme de la piste reprend le dessus alors que les monoplaces bouclent leur premier tour de course.

En tête les Arrows A4 oranges de Riccardo Patrese et Mauro Baldi, aux couleurs des céramiques italiennes Ragno, sont poursuivies par la Tyrrell 009 bleu marine de Didier Pironi et la March 761 rouge de Ronnie Peterson, tandis que la Wolf WR1 de Jody Sheckter ferme la porte à la Lotus 87 en livrée John Player Special d'Elio de Angelis. En fond de peloton passe la Matra MS80 bleue et blanche de Jean-Pierre Beltoise, et mon voisin me touche le coude avec un clin d'œil : "Çà, c'est fwançais…" La foule des passionnés est collectivement plongée dans un rêve étrange…

En réalité, nous sommes au XXIème siècle, en 2010 précisément, sur le circuit de Donington où se déroule la 5ème manche du championnat des Grand Prix Masters. Peterson, De Angelis et Pironi ont péri de mort violente en exerçant leur dévorante passion pour la vitesse, l'ex-champion du monde Sheckter est devenu un gentleman-farmer "bio", tandis que Patrese, Baldi et Beltoise font la joie des journalistes et de leurs lecteurs lorsqu'ils racontent le temps, pas si lointain, où chaque dimanche ils mettaient leur vie en jeu, dans des courses automobiles qui n'ont plus rien à voir avec celles d'aujourd'hui…

Mais leurs montures font toujours le spectacle ! Les Formule 1 des années 70 ne s'encombrent pas d'électronique, d'automatismes, ni de dispositifs d'assistance : coques en aluminium, châssis tubulaires, amortisseurs à ressort, un minuscule levier de vitesse situé à droite du tableau de bord où trône, tout seul, un gros compte-tours à aiguille, tout rond… Elles sont toutes animées par un moteur Ford Cosworth DFV de 3 litres de cylindrée qui délivre ses 500 CV aux roues arrières par l'intermédiaire d'une boîte de vitesse Hewland. C'est cette standardisation qui rend possible le spectacle auquel j'assiste aujourd’hui, ébahi, subjugué par l'agressive beauté de ces vieilles demoiselles…

Dans les baquets de ces F1 d'une époque révolue, à la place des héros d'hier, s'affrontent aujourd'hui de véritables gentlemen-driver. Ne serait-ce qu'à cause du bruit démentiel qu'ils font à chaque tour, on en vient à respecter le courage qu'ils déploient pour maintenir sur la piste des monstres pareils. Ils sont anglais, hollandais, italiens, français, américains. Ils sont riches, certes, car la voiture la meilleur marché évoluant sous nos yeux coûte dans les 100 000 € lorsqu'elle change de mains. Et pour certaines d'entre elles, il faut ajouter un zéro… Mais on sent bien que, pour eux, il ne s'agit pas d'étaler son argent, ni de se montrer : quelle que soit leur place à l'arrivée de la course, lorsqu'ils descendent de leur monoplace et arrachent leur cagoule ignifugée, leur visage trempé de sueur est barré d'un sourire rayonnant ! Leurs yeux brillent intensément et ils échangent de vigoureuses claques sur le dos avec leurs mécaniciens, couverts de cambouis, une bière à la main. En cette fin d'été anglais, on se sent loin du monde des sponsors et des déclarations "politiquement correctes" dans les conférences de presse qui étouffent la F1 d'aujourd'hui. Ici, le plaisir règne.

Et tout est fait pour que les spectateurs en profitent ! Pour la modique somme de 16 £ (18 €), on peut visiter tous les recoins du mythique circuit de Donington, où Ayrton Senna signa sa mémorable victoire dans le Grand Prix d'Europe 1993. Même la pit-lane des stands est un endroit ouvert à la promenade, où les pilotes comme les mécaniciens sont heureux de discuter ou de faire admirer l'objet de leur passion. Tout au long du week-end se succèdent les formules et les courses. La classe "Sportscar Masters" rassemble les prototypes qui firent la gloire des 24 heures du Mans dans les années 60 : Ford GT40, Chevron B8, Lola T70, McLaren M1, Matra 670 accompagnées de leur faire-valoir, les Corvettes et Porsche 911. Les "Sports Racing Masters" font revivre les versions "racing" des Jaguar type-E, AC Cobra, Aston Martin, Marcos, Lotus et Ford Mustang…

L'ambiance autour du circuit est typiquement… British ! Les membres des clubs Lotus, Aston-Martin, Porsche, TVR, Ferrari et j'en oublie sûrement, garent ensemble leurs rutilantes montures dans des enclos ouverts pour les faire admirer au public. Les maisons d'enchères spécialisées exposent aussi leurs merveilles : vous recherchez une Mercédès 300 SLR classée en son temps aux Mille Miglia ? Ou une Jaguar Type-D classée au Mans ? Mais si, c'est possible ! En cas de petite faim, des baraques servent des fish-and-chips gargantuesques et des hamburgers au goût doucereux, tandis que les pintes de bière (50 cl) sont réservées aux demoiselles : ici, les gentlemen trinquent exclusivement avec des double-pintes !

Le circuit est mitoyen de l'aéroport de Nottingham, plus connu sous le nom de East Midlands Airport, qui est desservi par quantité de compagnies low-cost (Ryan Air et BMI Baby, entre autres). À cinq minutes du circuit, par bus, se trouve le charmant village de Castle Donington où Mrs Prince tient le Bed & Breakfast dénommé “Donington Cottage”. Je vous le recommande tout particulièrement, à la fois pour la gentillesse de l'hôtesse, la propreté immaculée des installations et pour son breakfast pléthorique composé d'œufs, haricots en sauce, bacon, saucisses, fromages, yaourts, toasts, marmelades, sirop, jus de fruits, thé, café…

Faut-il le préciser ? Le "fantastic weather" vanté par les amis anglais qui m'accueillaient au circuit s'est, durant le week end, plusieurs fois changé en crachin ou en petite averse fraîche. Celà n'a troublé personne, les spectateurs gardant le plus souvent leur t-shirt ou se couvrant, au mieux, d'une casquette, tandis que le spectacle en profitait, comme en témoigne cette Lola T70 dont le pilote jugea mal des effets de la pluie sur l'adhérence, et qui fit sous nos yeux une impressionnante série de tête-à-queue dans l'herbe à plus de 200 km/h… sans rien casser ! “What a bloody good day !" clamait-il jovialement à la ronde en s'extirpant de son cockpit, après la course… J'étais d'accord avec lui à 100% !